今や日本人の男性の約3割、女性の約2割が肥満であると言われています。

また、昨今のコロナウィルスの影響による各種規制、在宅勤務の増加や通勤時間(移動時間)の減少により身体を動かす時間が減り、肥満を招く恐れがあることからダイエットの必要性を感じている人も多いと思います。

ダイエットと言えば、すぐに運動と思う方も多いですが普段の食事にも気を使うことでダイエットの効率を上げることができます。

日常我々が摂取しているカロリーの過半数を「糖質(炭水化物)」が占めています。

この糖質の摂取量をコントロールすることによってより良い体長や目指している体形を手にすることができるのです。

Contents

肥満の原因

肥満は、食べ過ぎなどの食生活の乱れや運動不足などが主な原因で、摂取するエネルギーが消費するエネルギーを上回るとその余ったエネルギーが脂肪として蓄えられ、肥満を引き起こします。

この肥満が原因で身体に様々な影響を及ぼします。

肥満には、内臓の周りに脂肪が蓄積する「内臓脂肪型肥満」と下腹部・腰回り・お尻などに脂肪が蓄積する「皮下脂肪型肥満」があります。

内臓脂肪型肥満は、男性や中高齢の女性に付きやすい傾向があり、お腹がポッコリと出た体形から「リンゴ型肥満」と呼ばれています。

これは溜まりやすいですが、燃焼しやすい性質を持っています。

皮下脂肪は、女性や子供に溜まりやすい傾向があり、下腹部・腰回り・お尻などに脂肪が蓄積することから「リンゴ型肥満」とも呼ばれることがあります。

これは溜まりにくいですが、燃焼しにくい性質を持っています。

脂肪は人間は自身の体を守るために、骨などで守られていない部分(首回りや腰回り)などから溜まりはじめ、最後に手足などに溜まっていきます。

消費(燃焼)する順番はこの逆となり、お腹などの脂肪がなかなか減らないのはこのためです。

糖質を多く含む食べ物を消化する過程で、ブドウ糖(グルコース)が生成されます。ブドウ糖は脳や筋肉、酸素を運ぶ赤血球をはじめとする全身の細胞のエネルギー源として利用されます。

ブドウ糖の一部はグリコーゲンとなり、いざという時のためのエネルギー源として蓄えられます。

糖質を消費エネルギー以上に摂取すると、血糖値が急激に上昇するのでそれを下げようとして膵臓からインスリンが大量に分泌されます。

この状態のときにブドウ糖は中性脂肪に代わり、体内の脂肪細胞に溜め込まれてしまいます。

糖質の摂取を制限することにより、血糖値の上昇が穏やかになりインスリンの分泌も抑えられますので、これにより脂肪が溜まりにくく(付きにくく)なります。

1日の適正な糖質の摂取量

食事制限によるダイエットの場合、真っ先になるのがカロリーについてですよね。日頃の食事メニューについてもついついカロリーの量について目が行きがちです。

例えば、同じ150グラムの白米と脂身の付いたステーキの場合、どちらがヘルシーだと思いますか?

カロリーだけで見てみれば白米は250キロカロリー、ステーキは約450キロカロリーとなり、「ステーキが悪い」となりそうですが、糖質の量で比べてみると、白米は55.7グラム、ステーキは0.6グラムとなります。

ご飯は糖質以外に他の栄養素はほとんど含まれませんが、ステーキでは他に脂質やたんぱく質を摂取することができます。

多すぎる糖質はブドウ糖を経て中性脂肪に代わるので、その点も含めて考えると、この場合はステーキに軍配が上がります。

今日、日本人の1日あたりの平均の糖質摂取量は240グラムになります。これは角砂糖に換算すると約72個分に相当します。

近年、注目を浴びているダイエットを目的とした糖質制限食と呼ばれるメニューの糖質の摂取量は130グラム以内(1食あたりに換算すると20~40グラム相当)になります。

これは、糖質の摂取量を減らして中性脂肪をエネルギー源とするとすると、体内に「ケトン体」と呼ばれる強い酸性物質が生成されます。

これにより一定に保たれている血液中のpHのバランスが崩れると身体に様々な影響を及ぼす可能性があるので、それを防ぐために1日あたりの糖質の摂取量を130グラムにすることを推奨していることを由来としています。

糖質、血糖、血糖値とは

ダイエットに関連するワードの中で、糖質や血糖、血糖値といったものを目にする機会が多くあります。一体どのような意味なのでしょうか。

糖質と聞くと、=炭水化物と連想される方も多いと思いますが、糖質とは炭水化物を構成する栄養素の1つで、炭水化物はこの糖質と食物繊維を合わせたものを指しています。

糖質は脳や体を動かす為に必要なエネルギー源で、人が健康的に生きていくためには欠かすことができないものです。

白米や食パン、うどんなどの主食は食物繊維をほとんど含まないので、ほぼほぼ糖質だと思っていいと思います。

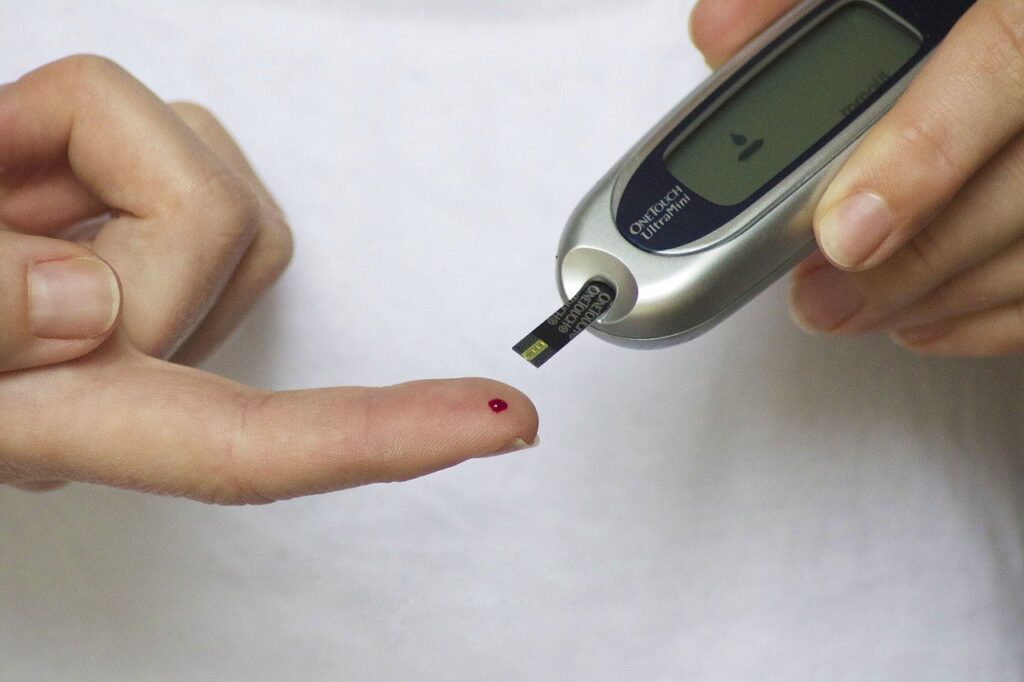

小腸から吸収された糖質は、体内ではブドウ糖(グルコース)としてやり取りされていて、血液中に含まれるブドウ糖を血糖、血液100ml中に含まれるブドウ糖の量を血糖値、と言います。

食事をしてから時間が経過して全身の細胞で血糖が使われて血糖値が下がってくると、肝臓に蓄えられたグリコーゲンを分解して血中へ放出し、血糖値を保つようになります。

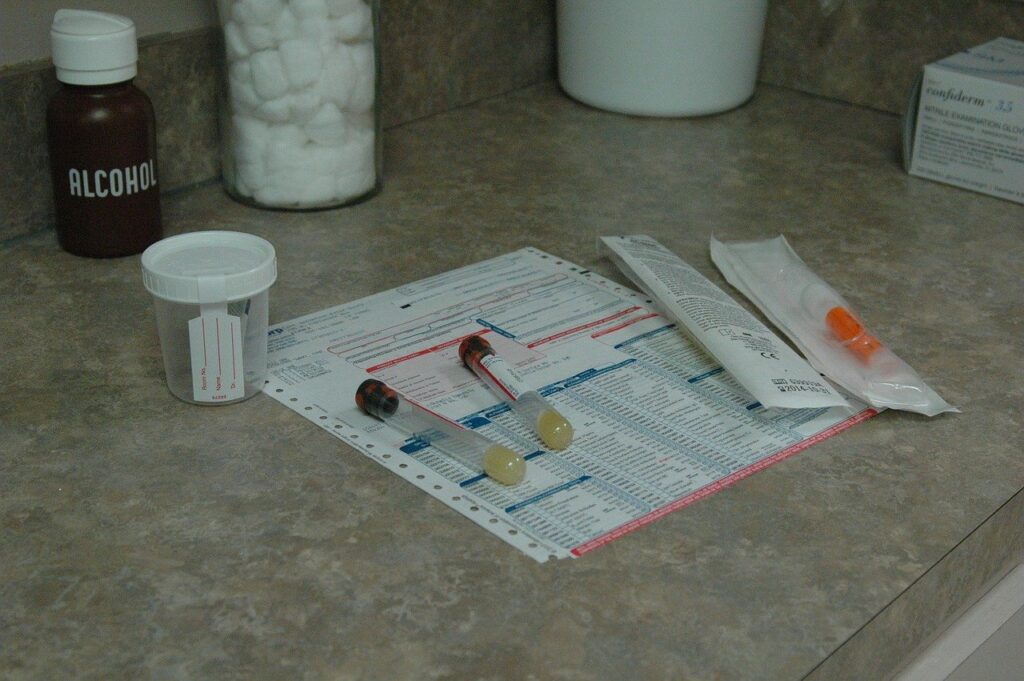

血糖値と糖尿病の関係

血糖値が慢性的に高い状態が続く状態が糖尿病です。

体内で血糖値の上昇が感知されると、膵臓から分泌されるインスリンの働きによって血中の糖がエネルギーに変換されて血糖値は下がります。

このプロセスを繰り返すことによって、体内の血糖値は一定に保たれています。

このインスリンの分泌が少なくなったり、働きが弱くなってしまうと高血糖が高い状態が続くことになり、その結果糖尿病に至ってしまいます。

内臓脂肪からはインスリンを働きづらくする物質が分泌され、その量が増える(内臓脂肪が多い)とインスリンが働かなくなります。

血液中に急激に糖が増えていくと血管の内側から大量の活性酸素が発生し、その活性酸素が血管を傷つける事によって様々な合併症や重篤な病気を引き起こす原因となります。

体内に取り込む栄養素の内、血糖値を上げるのは血糖だけでタンパク質と脂質は血糖値に関係はありません。

これが糖質を制限した食事メニューが糖尿病に有効だ、とする理由になります。